Wirtschaftsgeschichten: Anekdoten aus dem Jahr 1925

In "Heute minus 100 – Kurzgeschichten aus der Wirtschaft" erzählen wir wöchentlich eine Anekdote, die sich vor genau hundert Jahren

ereignet hat.

Wie lieben Geschichten. Manche haben wir bei der Erstellung von Firmenchroniken – unserer täglichen Arbeit – selbst geschrieben, auf andere sind wir in alten Zeitungen und Büchern, auf Wikipedia

und Firmenwebsites gestossen. Gerade das Internet ist voll von Geschichten. Man muss sie nur finden…

⬇️ Viel Vergnügen bei der Zeitreise zurück ins Jahr 1925! ⬇️

Glühbirnen-Kartell vs. "Repair Firma"

Die Geburt der Wegwerfgesellschaft – vielleicht erfolgte sie vor hundert Jahren mit der Gründung eines Kartells in Genf. Es ging um die (zu) lange Lebensdauer von Glühbirnen. Dass diese Leuchtkörper eigentlich sehr robust sind, beweist das "Centennial Light" in Kalifornien, das seit 1901 leuchtet. 💡

Haben Sie schon mal vom Phoebus-Kartell gehört? Phoebus bedeutet "der Strahlende". Sein Kartell wurde 1925 von führenden Glühbirnenherstellern gegründet. Sie beschlossen, die Lebensdauer einer Birne von zuvor üblichen 2500 auf 1000 Stunden Brenndauer zu begrenzen und somit die Preise nach oben zu treiben. Leuchtete eine Glühbirne länger als 1000 Stunden, erhielt deren Hersteller vom Kartell eine Geldstrafe! Es war die Geburt der geplanten Obsoleszenz (Produktalterung).

Parallel dazu gab es damals einen Markt für die Erneuerung abgenutzter Glühbirnen, wie einer Zeitungsmeldung vom 23. Dezember 1925 zu entnehmen ist. Die Firma Rötheli, Frei und Cie aus Altstetten nahm sich schwarz gewordenen Glühbirnen an, öffnete und reinigte diese, versah sie mit neuen Drähten und machte sie so wieder gebrauchsfertig. In rund drei Vierteln der Fälle sei dieses Verfahren erfolgreich, ist in jenem Zeitungsartikel zu lesen. "Der Regenerationsprozess ermöglicht die Wiederherstellung der Birnen für einen billigen Preis." 🔧🪛🔩

Auch in der heutigen Wegwerfgesellschaft gibt es noch einige Unermüdliche, die sich mit Angeboten wir "Repair Cafés" für Produkte-Langlebigkeit einsetzen. Dass eine Glühbirne durchaus eine lange Lebensdauer haben kann, beweist das "Centennial Light" in einer Feuerwache in Kalifornien. Diese "älteste Glühbirne der Welt" leuchtet – wider die Obsoleszenz – seit dem Jahr 1901! -> Webcam

Die ungewöhnliche Langlebigkeit des "Centennial Light" wird dem robusten, handgefertigten Kohlefaden (statt des später üblichen Wolframfadens) zugeschrieben. Die Birne dient Kritikern der Wegwerfgesellschaft als Beleg dafür, dass heute oftmals nicht die Technik, sondern bewusst eingesetzte minderwertige Bauteile für die kurze Lebensdauer diverser Produkte verantwortlich sind.

Hinterrücks eine eigene Gesellschaft gegründet

"Sollte es zu einem Überfluss an Arbeitskräften kommen, dann entlässt zuerst den Verwalter“, forderte der Buchhalter und Kassier der frisch gegründeten Lagerhaus AG Wil bei seiner Einstellung im Jahr 1925. Nun, der Verwaltungsrat ging auf diese Forderung zwar nicht ein, entliess zuerst aber tatsächlich den Verwalter. Wie sich bald herausstellen sollte, spielte dieser nämlich ein falsches Spiel…

Die Camion Transport AG darf 2025 ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern. Ihre Wurzeln hat sie in der Lagerhaus AG Wil, die am 9. April 1925 ins Handelsregister eingetragen wurde. Für rund 185‘000 Franken entstand damals ein ansehnliches Lagerhaus mit Umschlagsrampen für Lastwagen und direktem Gleisanschluss. Es diente zunächst vor allem der Lagerung von Getreide. 🌾

Noch im selben Jahr, das Lagerhaus Wil war kaum eröffnet, beschloss der Verwaltungsrat, ein weiteres Lagerhaus zu pachten. Nämlich im strategisch günstig gelegenen St.Margrethen, nahe der Grenze zu Österreich. Die Leitung dieser ersten Filiale sollte von Wil aus erfolgen.

Zwei Leute hatten damals in Wil das operative Sagen: Emil Neuhauser als Verwalter und Alfred Sturzenegger als Buchhalter und Kassier – der Verwaltungsrat hatte sich nicht auf eine Person einigen können. Auf die Forderung Sturzeneggers, "im Falle eines Überflusses an Arbeitskräften in wirtschaftlich schlechteren Zeiten" zuerst den Verwalter zu entlassen, war der Verwaltungsrat bei der Einstellung der beiden Führungskräfte nicht eingegangen.

Diese besondere operative Lösung der Lagerhaus AG Wil war indes nur von kurzer Dauer. Das Duo Neuhauser und Sturzenegger erhielt bereits nach wenigen Monaten die Kündigung – in dieser Reihenfolge und zumindest Neuhauser nicht aus wirtschaftlichen Gründen. 👉

Vielmehr hatte seine Entlassung mit der Filiale in St. Margrethen zu tun. Wie sich nämlich herausstellte, spielte Neuhauser ein falsches bzw. doppeltes Spiel. Die Filiale in Auftrag seines Arbeitgebers zu leiten, hatte ihm offenbar nicht genügt: Hinterrücks hatte er eine eigene Lagerhaus-Gesellschaft gegründet, um mit dieser das Mietobjekt in St. Margrethen selbst zu erwerben! 🎭

Nebst der sofortigen Entlassung kam es zum Rechtsstreit, wobei letztlich nicht Neuhauser, sondern der Verpächter/Verkäufer der Liegenschaft in St. Margrethen verurteilt wurde. Auch er hatte ein doppeltes Spiel gespielt. Die Filiale in St. Margrethen wurde in der Folge liquidiert.

Es dauerte Jahrzehnte, bis sich die Lagerhaus AG Wil an die nächste geographische Expansion wagte…

Nicht schreien: das Telefon als Schreckgespenst

Heute gibt es in der Schweiz fast doppelt so viele Mobilfunk- und Festnetzanschlüsse wie Menschen. 1925, fünf Jahre nach Gründung der PTT, war das Medium Telefon noch recht neu und der Respekt vor den unbekannten Apparaten teilweise gross. Rund 150‘000 Telefonanschlüsse waren damals registriert. Als "Bedienungsanleitung" diente unseren Gross- und Urgrosseltern das Telefonbuch.

In den 1920er-Jahren begann in der Schweiz die Automatisierung der Telefonzentralen. Bis dahin – und mancherorts noch einiges länger – war es Aufgabe der Telefonistinnen, die Verbindungen in den Zentral- und Umschaltstationen manuell herzustellen. Wie das funktionierte, ist auf der Swisscom-Directories-Website localsearch.ch nachzulesen: "Die Telefonistin arbeitete an einem sogenannten Vermittlungsschrank. Bei einem Anruf fiel die Aufrufklappe des entsprechenden Anschlusses herunter."

Hatte der Anrufer oder die Anruferin der Telefonistin die gewünschte Gesprächsperson bekannt gegeben hatte, stellte die Telefonistin die Verbindung her, indem sie eine Kabelverbindung zwischen den Linien der beiden Teilnehmenden "stöpselte".

Doch nicht immer ging es so einfach: "Befand sich der Gesprächspartner in einem anderen Netz, musste die Verbindung über mehrere Stationen erfolgen und der Verbindungsaufbau konnte sich lange hinziehen."

☎️ Die Erfindung des Telefons geht auf das Jahr 1876 und die Patentierung durch Graham Bell zurück. Ein Jahr später fanden in der Schweiz bereits die ersten Telefonversuche statt, 1880 folgte der Bau des ersten Telefonnetzes in Zürich. Die Entwicklung war rasant. Alleine von 1905 bis 1925 verdreifachte sich die Zahl der Telefonanschlüsse in der Schweiz von 50‘000 auf über 150‘000.

📞 In der Anfangszeit war das Telefon jedoch für viele Menschen ein Schreckgespenst. Mit einer Person zu telefonieren, die sich an einem ganz anderen Ort befand, konnte man sich kaum vorstellen. Um der Bevölkerung die Handhabung des Telefons zu erklären, gab es das Telefonbuch, welches erstmals im Jahr 1880 als "Liste der Sprech-Stationen der Zürcher Telephon-Gesellschaft" erschien. "Man soll vor dem Telephonapparat sprechen, ohne zu schreien, wie wenn man die Person, mit der man sich unterhält, vor sich hätte", war etwa im Verzeichnis der Telephon-Abonnenten der Netzgruppe St.Gallen im Jahr 1905 zu lesen.

In den 1930er-Jahren, als die Zahl der Telefonanschlüsse in der Schweizer weiter stark stieg, wurde die Handhabung des Telefons auch in den Schulplan aufgenommen.

📱 Als Ende der 1970er-Jahre die ersten Autotelefone aufkamen, betrug die Zahl der Festnetzanschlüsse gegen drei Millionen – in etwa gleich viele wie heute. Ihre Blütezeit erlebte die Festnetztelefonie zur Jahrtausendwende mit über 4,5 Millionen.

2002 gab es in der Schweiz erstmals mehr Handy- als Festnetzanschlüsse. Heute (Dezember 2025) sind unter der Landesvorwahl +41 bereits gegen zwölf Millionen Mobilfunknummern gelöst!

📖 Da immer weniger Leute ihre private Telefonnummer veröffentlichen, wurde das gedruckte Schweizer Telefonbuch im Jahr 2022 eingestellt. Seither werden private Nummern nur noch online publiziert. Mit historic.localsearch.ch ist zudem ein Recherche-Tool entstanden, welches die Suche in historischen Telefonbüchern der Jahre 1880 bis 1950 ermöglicht.

Ein Handy hatte Ihr Urgrossvater mit Bestimmtheit nicht. Doch hatte er einen Telefonanschluss? Finden Sie es heraus!

Die Schachspieler und ihre "Problemchen"

In der heutigen Folge geht es um den Schachsport. Konkret um einen stillen Schweizer bekannten Namens und einen Tschechoslowaken, dessen Name in die Geschichtsbücher einging, selbst wenn er nach seinem Weltrekord 1925 die Aktentasche liegen liess...

Der Name Ringier ist in der Schweiz vor allem durch die Medien-Dynastie bekannt. Adolf Ringier-Tschudi sorgte zeitlebens kaum für Schlagzeilen. Sein Lebensweg ist gleichwohl spannend. Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, zog es ihn nach der Kantonsschule in die USA und nach Ägypten, wo er sich – unterstützt von seiner Gemahlin – als tüchtiger Kaufmann hervortat. Erst eine schwere Cholera-Epidemie sowie der Aufstand von Arabi Pascha führten dazu, dass Adolf Ringier in den 1880er-Jahren Ägypten verliess und mit wenig Gepäck in die Schweiz zurückkehrte.

🔥 Wie Ringiers Nachruf in der Schweizerischen Schachzeitung 1925 zu entnehmen ist, war sein Hausrat beim Beschuss Alexandrias in Flammen aufgegangen.

In der Folge liquidierte Adolf Ringier in Winterthur den Schweizer Teil der Lloyd-Versicherungsgesellschaft, die nach einer Schmiergeldaffäre in Konkurs gegangen war, ehe er als Verwalter der Lagerhäuser der Zentralschweiz nach Aarau berufen wurde und dort sesshaft blieb.

♟️ Ein schwerer Schicksalsschlag traf ihn 1895 durch den raschen Tod seiner Gattin. Und auch seine schon im Orient geschwächte Gesundheit geriet ins Wanken, sodass er 1898 von den Geschäften zurücktrat.

Gemäss seinem Nachruf lebte er in der Folge "als vereinsamter Mann", der sich auch aufgrund seiner zunehmenden Schwerhörigkeit "fast nur noch den Schönheiten des Schachspiels widmete". Er wurde zum Schachautor. Sein erstes Bändchen erschien 1908. Es hiess "Schachprobleme und Problemchen" und enthielt 50 Aufgaben – weitere folgten. Verschiedene Zeitungen druckten Adolf Ringiers Schachaufgaben ab, womit er im fortgeschrittenen Alter doch noch in die Medien gelangte.

Der "liebenswürdige alte Herr mit seiner geistreichen Rede und seinem goldenen Humor" starb Anfang Dezember 1925. Genau zu jener Zeit fand in Moskau eines der denkwürdigsten Turniere der Schachgeschichte statt. Mehr als Tausend Zuschauer besammelten sich Runde für Runde im "Haus der Sowjets". Etliche weitere warteten draussen, um Nachrichten über den Turnierverlauf zu erhalten. Russland war von einer beispiellosen Schachmanie erfasst. Die ganze Aufregung fand Aufnahme im Stummfilm Schachfieber.

💼 Mit Efim Bogoljubow stellte die Sowjetunion letztlich den Turniersieger. Schlagzeilen schrieb jedoch besonders der Tschechoslowake Richard Réti, der eine Rekordvorstellung im Blindsimultanspiel gab. Er kämpfte gleichzeitig an 29 Brettern. Nach Beendigung der Partien liess er seine Aktentasche liegen. Als man sie ihm zurückgab, dankte es der Grossmeister Erzählungen zufolge mit den Worten: "Was habe ich doch für ein schlechtes Gedächtnis!"

Umso besser erinnerte sich eine kleine Gruppe Zürcher Schach-Enthusiasten an den Grossmeister, als sie Anfang der 1960er-Jahre – Réti war schon seit über drei Jahrzehnten verstorben – ihren neugegründeten Schachklub nach ihm benannten. Den Akademischen Schachklub Réti gibt es noch heute. Er zählt rund 150 Mitglieder.

Letzigrund-Eröffnung: 2:2 im "Duell der Freunde“

⚽🥊👷 Seit genau hundert Jahren ist der Letzigrund die Heimstätte des FC Zürich. Für den Stadionbau des damals noch polysportiven Vereins packten nebst Fussballern auch Leichtathleten und Boxer mit an. Sogar Jodler sollen zur Schaufel gegriffen haben. Die Eröffnung am 22. November 1925 wurde mit dem Stadtderby FCZ gegen Grasshoppers 🦗 gefeiert.

Abseits der Stadt, auf einer grünen Wiese zwischen Schlachthof, Bauernhof und Notfall-Krankenstube entstand in den Jahren 1924 und 1925 das Stadion Letzigrund. Den erforderlichen Boden an der Grenze zu Altstetten hatte der FC Zürich von der Stadt gepachtet.

Bei ihrem Besuch des Eröffnungsmatches beschrieb die Neue Zürcher Zeitung NZZ die Sportanlage wie folgt: "Im Mittelpunkt liegt das Spielfeld, 70:120 Meter, eingerahmt von einer Aschenlaufbahn von exakt 400 Meter. Dahinter liegen die Zuschauerplätze; deren 25‘000 vermögen die verschiedenen Platzkategorien zu fassen, Tribüne, Sitz- und Steh-Estrade, Jugendrampe usw."

Diese Kapazität dürfte selbst für das grösste sportliche Ereignis in Zürich "bis auf Weiteres genügen", resümierte die NZZ. Als Interessantes am Bau bezeichnete sie die Dachkonstruktion, nach dem System "Tuchscherer" erstellt: "Sie bietet allen Schutz, behindert keinen Blick und gibt dem Gebäude etwas ungemein Freies und Graziöses."

Auf jeden Fall verfügte der Letzigrund über andere Dimensionen als die früheren Spielstätten: Bis circa 1911 hatte der FCZ den Innenbereich der Velorennbahn Hardau nutzen können, ehe er seine Heimspiele bis 1925 mehrheitlich auf dem Utogrund austrug.

Was das Publikumsinteresse bei der Letzigrund-Eröffnung am Sonntag, 22. November 1925, betraf, schrieb die NZZ von einem "Massenaufmarsch", während die Neuen Zürcher Nachrichten etwas konkreter von mehr als 5000 Personen sprachen, "die den bis zum Ende recht spannenden, aber zeitweise etwas harten Kampf verfolgten". Nach genau drei Minuten schoss Otto Pfändler die Gastgeber in Führung. Am Ende trennten sich der FCZ und die Grasshoppers, damals zwei befreundete Klubs, leistungsgerecht 2:2 unentschieden.

Erste Klänge aus dem Äther – samt Rauschen und Knacken

Der weltweite Siegeszug des Radios als Informations- und Unterhaltungsmedium begann Anfang der 1920er-Jahre in den USA. In der Schweiz gingen in kurzer Folge die Städte Lausanne, Zürich und Genf offiziell auf Sendung. Heute vor genau hundert Jahren legte auch die gemeinnützige Radio-Genossenschaft Bern los. "Hallo, hier Radio Bern auf Welle 302", tönte es aus dem Empfangsgerät – wenn man genau hinhörte…

Im Kursaal Schänzli, der einst im Zeichen den Glückspiels stand, versuchte Radio Bern am 19. November 1925 sein Glück. Als Erstes wurde ein Galakonzert, anmoderiert von Betty Spengler, übertragen. Bern war ausser Rom die einzige europäische Sendestation, die Frauen im Sprechdienst beschäftigte, wobei Spengler jedoch aufgrund ihrer "zu harten Aussprache" bald ersetzt wurde.

🎵 Im Programm standen 1925 nebst klassischen Konzerten durch das Kursaal-Orchester auch Nachrichten, Gottesdienste, Gesangsvorführungen und Vorträge sowie "sonst allerlei Unterhaltung und Belehrung", meist live und zu angekündigten Zeiten dargeboten. Von einem 24-Stunden-Programm wie heute konnte keine Rede sein.

📻 Die Empfangsgeräte hiessen damals Detektorempfänger. Radiohören war im Herbst 1925 in der Schweiz nur mit Kopfhörer möglich. Wenige Monate später kamen die ersten elektrischen Lautsprecher auf. Die Tonqualität war noch bescheiden. Die Übertragung mittels Langwellen galt als launisch – Rauschen und Knacken waren an der Tagesordnung.

🎷 Wen es in den späten 1920er-Jahren nach moderneren Klängen gelüstete, der pegelte sich auf 361,4 Metern Wellenlänge ein: beim Sender aus London, der Jazz und sonstige aktuelle Tanzmusik spielte. Und dies – warum auch immer – erst noch in besserer Tonqualität.

Radio Bern setzte zunächst auf eine Sendeanlage in Münchenbuchsee. Nach einigen Jahren folgte ein eigener Sender in Bern-Wankdorf, ehe 1931 der Landessender Beromünster diese Aufgabe für die gesamte Deutschschweiz übernahm. Es war das Gründungsjahr der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft SRG als Dachorganisation aller regionalen Radiogesellschaften.

Waren es bei der Eröffnung von Radio Bern im November 1925 lediglich rund 3000 angemeldete Radiobesitzer im Sendegebiet (Kanton Bern und benachbarte Regionen), so zahlten 1930 schweizweit bereits über 100'000 Konzessionäre Empfangsgebühren. Im Jahr 1940 wurde die Millionen-Marke geknackt. In Kriegszeiten wie diesen war das Radio zu einem unerlässlichen Informationskanal geworden. Das Radiostudio Bern hatte längst vom Kursaal an die Schwarztorstrasse 30 gewechselt, wo es sich noch heute befindet.

Bäckermeister mit Helm

Heute vor hundert Jahren diskutierte Pistor, damals die Einkaufsgenossenschaft der Bäckermeister, über die Anschaffung des ersten Lastwagens sowie den Einstieg ins Futtermittel-Transportgeschäft. Es sollte ein kurzes Kapitel werden. Doch sowohl der geflügelte Helm als Symbol für Verkehr als auch die Getreideähre bildeten in der Folge während Jahren das Logo der Genossenschaft.

🥐 Unter dem Leitspruch "gemeinsam sind wir stark" machten sich Mitglieder des Schweizer Bäckermeisterverbands auf, eine zentrale Einkaufsgenossenschaft zu gründen. Sie taten dies 1916, mitten im Krieg. Als Namen wählten sie "Pistor" (lateinisch für Bäcker/Müller), als Sitz Luzern. Anfangs musste die Selbsthilfeorganisation gegen viele Widerstände ankämpfen und sich den Respekt in der Branche hart erarbeiten.

1925 bestand der Pistor-Fuhrpark aus lediglich zwei Fiat-Personenwagen. Damit gab sich die Betriebskommission nicht zufrieden: "Unsere Kundschaft will die Ware franko ins Haus geliefert haben mit dem Camion. Sie bemüht sich nicht, die Sendungen am Bahnhof abzuholen, der auf dem Lande in vielen Fällen weit von der Ortschaft entfernt ist."

🚗🚗 Der Verwaltungsrat stand der Anschaffung eines Lastwagens jedoch kritisch gegenüber. Begründung: Dieser sei teuer und kaum auszulasten. Die Betriebskommission wiederum argumentierte, Pistor sei ein kaufmännisches Unternehmen, das nicht wie ein Bäckereimeisterverband geführt werden könne. Alle Konkurrenten im Grosshandel seien mittlerweile mit Lastwagen unterwegs.

🚛 Nach einigem Hin und Her schuf Pistor schliesslich einen 5-Tonnen-Saurer mit Anhänger an. Passend dazu trat die Genossenschaft ab 1926 mit einem eigenen prägnanten Logo in Erscheinung. Es zeigte einen geflügelten Helm in Anlehnung an Hermes, den griechischen Schutzgott des Verkehrs und der Reisenden, sowie eine Getreideähre. In den Handel mit Futtergetreide einsteigen wollte Pistor, weil viele Bäcker nebenbei Landwirte waren. Dieses Geschäft erwies sich aber als zu spekulativ. So wurde der Futterhandel 1928 in ein eigenständiges Aktienunternehmen überführt, die Fuga AG.

Nach dem Wegfall der Futtermitteltransporte wurde der Lastwagen mitsamt Anhänger vermietet und schliesslich veräussert. Das Kapitel Getreide- und Mehlhandel war für Pistor Ende der 1920er-Jahre vorderhand abgeschlossen.

Patentierung vor 100 Jahren – ein Hauch von James Bond

Wir kennen sie, die Gadgets, welche dem Geheimagenten 007 das Leben erleichtern. Ein Spazierstock, der zur Velopumpe wird, kam noch in keinem Bond-Film vor. Diese beiden Gegenstände zu kombinieren – darauf muss man erst kommen.

🎬 Das Patent trägt die Nummer CH114805A, hat aber das Flair von 007. "Bei der Anmeldung dieser Erfindung im Jahre 1925 ist der britische Geheimagent zwar noch in weiter Ferne, aber der als Velopumpe verwendbare Gehstock hätte vielleicht auch ihm gefallen, wenn auch für friedliche Zwecke", schreibt das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) auf seiner Website.

🚲 Anlässlich der Kampagne "Bike to work" hat das IGE einen Blog-Artikel den Schweizer Velo-Erfindungen gewidmet. Nebst dem Spazierstock, der bei Bedarf als Pumpe genutzt werden kann, kommen darin weitere spannende Erfindungen vor. So die Velokette, welche der Textilunternehmer Hans Renold 1897 zum Patent anmeldete. Offenbar waren die Rollenketten ursprünglich für Textilmaschinen gedacht.

🌧️ Auch eine eine abenteuerliche Regenschutzlösung für das Velo (1915) und ein Elektrofahrrad mit integrierter Wasserstoffzufuhr (2022) sind auf der Website abgebildet: → https://lnkd.in/eGuSW6bh

Patentinhaber des Velopumpenstocks war übrigens ein Hermann Nafzger aus Rohrbach im Kanton Bern. Wie aus der Patentschrift hervorgeht, hat er sein Gesuch am 4. November 1925 um 10.30 Uhr eingereicht. Fünf Monate später wurde die Patentschrift veröffentlicht, was damals "erteilt" bedeutete. Ob Nafzger seine Erfindung jemals in die Tat umgesetzt hat? Wir wissen es leider nicht…

Gelungene Friedensverhandlungen mit "peinlichem Zwischenfall"

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Versailler Vertrag war das Verhältnis zwischen Deutschland und seinen Nachbarstaaten stark belastet. Um den Frieden zu sichern, trafen sich die Staatsmänner zu einer Konferenz in der neutralen Schweiz. Mit dem kleinen Locarno wurde bewusst ein symbolisch unbelasteter Ort gewählt. Während die Verhandlungen im Grand Hotel zu erfreulichen Ergebnissen führten, erhielt draussen auf der Strasse ein Journalist "eins aufs Maul“…

Die Verträge von Locarno, auch Friedensverträge genannt, sind sieben völkerrechtliche Vereinbarungen, die vom 5. bis 16. Oktober im Tessin verhandelt und später in London unterzeichnet wurden. Die prominent besetzte Konferenz am Lago Maggiore bedeutete für Deutschland den ersten grossen aussenpolitischen Erfolg seit dem Ersten Weltkrieg.

🤝 Erfreut über den Konsens verabschiedeten sich die europäischen Staatsmänner nach zwölftägigem Aufenthalt im Grand Hotel Locarno voneinander. Der italienische Diktator Benito Mussolini etwa gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass "in den Beziehungen der Völker zueinander ein neues Zeitalter ausgebrochen ist".

👊 Doch beinahe im gleichen Atemzug, da der britische Minister des Auswärtigen Austen Chamberlain (er spielte eine zentrale Rolle bei der Aushandlung der Verträge) und der Bundesrat ihre Befriedigung über das gelungene Friedenswerk aussprachen, verbreitete die Presse einen bedauerlichen Zwischenfall. Und zwar wurde am Samstag, 17. Oktober, kurz vor 14 Uhr ein französischer Journalist namens Bardes auf der Hauptstrasse in Locarno von einigen italienischen Faschisten gestellt und tätlich angegriffen.

👮 Die Faschisten waren offenbar unglücklich über eine Passage in einem Artikel Bardes‘ über Mussolinis Aufenthalt im Tessin. "Einer von ihnen, der frühere italienische Hauptmann Pasetti, Angestellter in Zürich, ging auf Bardes zu und fragte ihn, ob er der Verfasser des betreffenden Artikels sei. Als Bardes bejahte, schlug ihn Pasetti ins Gesicht", hiess es danach in der Agenturmeldung, die über zahlreiche Zeitungen verbreitet wurde. Nach dem ersten Eingreifen von Augenzeugen war auch die Polizei rasch zur Stelle. Die Schweizer Medien sprachen von einem "peinlichen Zwischenfall" nach den zuvor so fruchtbaren Verhandlungen am Lago Maggiore.

Die Friedenskonferenz von 1925 gilt als Höhepunkt der Völkerverständigung in der Zwischenkriegszeit – auch wenn der daraus hervorgegangene Frieden leider nicht von Dauer war. Locarno ist bis heute international als "Stadt des Friedens" bekannt.

Diesen Herbst gedenkt die Stadt Locarno mit diversen Veranstaltungen des 100-jährigen Bestehens der Friedensverträge, unter anderem mit einer Ausstellung im Palacinema vom 12. September bis 2. November. Es gibt in Locarno auch einen Weg des Friedens, der an das historische Ereignis von 1925 erinnert.

Übrigens: Nach Jahren des Leerstands und einer umfassenden Renovation öffnet das Grand Hotel Locarno 2026 wieder seine Türen.

Haus der eigenen Familie angezündet

"Vom Schreck getötet", titelten die Zeitungen Anfang Oktober 1925. Sie bezogen sich dabei auf einen Brand in der ehemaligen Säge in Berneck im St.Galler Rheintal, worin Teile der Gerberei Gallusser untergebracht waren, die aber vor allem als Wohnhaus diente. Die Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt – im Gegensatz zu einer Frau im gegenüberliegenden Haus, die einem Herzschlag erlag. Wie sich bald herausstellen sollte, handelte es sich um Brandstiftung.

🔥 Das Feuer brach während der Nacht aus. Es legte die alte Säge im Bernecker Unterdorf in Schutt und Asche. "Die Feuerwehren mussten die ganze Nacht arbeiten, da der Brandherd durch Gerbrinde und Lohe (zerkleinerte Baumrinde) reichlich gespiesen war", berichteten die Zeitungen vom Brand des 30. Septembers 1925 und brachten den Tod der gegenüber wohnenden Albertina Jäckle damit in Zusammenhang: "Wahrscheinlich aufgrund der Aufregung der Brandnähe erlag die Frau einem Herzschlag."

Damit war die kurze Zeitungsmeldung abgeschlossen. Nicht so die Ermittlungen, welche bald auf Brandstiftung durch einen kürzlich entlassenen Mitarbeiter der Gerberei Gallusser hindeuteten. Dieser Mittdreissiger, Fritz Zedi, leugnete seine Tat zunächst, verstrickte sich jedoch so sehr in Widersprüche, dass er schliesslich gestand.

💰 Erstaunlich: Er handelte nicht aus Rache an seinem ehemaligen Arbeitgeber. Bei der Behandlung des Falls am 5. Dezember vor dem Kantonsgericht St.Gallen wurde erörtert, dass Zedi "in seiner völligen Mittellosigkeit den verhängnisvollen Entschluss gefasst hatte, das Haus in Brand zu stecken, um in den Besitz der stark übersetzten Mobiliarversicherungssumme zu kommen". Denn Fritz Zedi wohnte mit seiner Familie und seinen Eltern – nebst anderen Mietern – selbst im besagten Haus. Der Brandstifter glaubte, seine Familie dank der Versicherungssumme von 6800 Franken längere Zeit über Wasser halten zu können.

Seltsam jedoch, dass er seine Familie nicht im Geringsten über seine Absichten informiert hatte: Fritz Zedis Vater musste in der Brandnacht aus dem Haus getragen werden, während die anderen Bewohner teilweise leicht bekleidet ins Freie flüchteten. Nur dank dem prompten Feueralarm konnten die umliegenden Häuser bewahrt werden, während das Brandobjekt komplett niederbrannte. Das Kantonsgericht verurteilte den Täter zu sechs Jahren Zuchthaus.

Die Bernecker Gerberei Gallusser übrigens gab es bis ins Jahr 2010, ehe sie an die Arboner Gerberei Max Gimmel AG verkauft wurde. Ein Jahr später folgten die Schliessung des Standorts Berneck und damit das Ende einer rund 200-jährigen lokalen Gerberei-Tradition.

Ein lauter Knall in Kleinbasel

Bei einer Explosion in der Chemiefabrik J. R. Geigy am 7. September 1925 wurden Türen und Fenster mit ungeheurer Wucht aus den Rahmen gesprengt. Nicht nur in der Fabrik selbst, sondern auch in der Nachbarschaft entstand hoher Sachschaden. Weit schlimmer jedoch: Zwei Menschen verloren durch die Explosion im Basler Rosentalquartier ihr Leben, weitere wurden verletzt.

🙉 "Am Montagvormittag um 11 Uhr ereignete sich in der Chemischen Fabrik Geigy AG in Kleinbasel ein heftiger, atemberaubender Knall, durch den das ganze Quartier alarmiert wurde. An einem Kessel war eine Packung undicht geworden, sodass eine Menge von Explosivgasen entwich, die zu der schweren Entladung führte", berichteten die Medien. Die Häuser an der Maulbeerstrasse wurden übel zugerichtet. Massenhaft Ziegel fielen von den Dächern. Diverse Fensterscheiben barsten, sodass das Mittagessen mancherorts mit Glassplittern gespickt und deshalb ungeniessbar war.

🔥🧯 Im Explosionslokal von J. R. Geigy (ab 1970 Ciba-Geigy, seit 1996 Novartis) brach ein Brand aus, den die Fabrikfeuerwehr selbst löschen konnte. Leider seien ein Chemiker und ein Arbeiter, die den Schaden beheben wollten, ziemlich schwer verletzt worden, war in den Zeitungen zu lesen.

💀 Der Arbeiter erlag sehr bald seinen Verletzungen im Spital. Als die Zeitung "Die Gewerkschaft" am 3. Oktober 1925 in einem Artikel auf die Gefahren der chemischen Industrie aufmerksam machte, war noch von einem zweiten Todesopfer im Zusammenhang mit der Explosion vom 7. September die Rede. Es sei nicht der erste Vorfall mit Todesfolgen bei J. R. Geigy gewesen. Die Zeitung kritisierte die Nähe der Fabrik zu einem stark bevölkerten Wohnquartier und forderte behördliche Massnahmen.

Kürzlich, im März dieses Jahres, kam die BaZ-Sonntagszeitung auf den Vorfall von 1925 zurück. Sie schrieb: "An die Explosion im Industriequartier im Norden Basels erinnert sich heute fast niemand mehr. Doch Benzidin vergisst nicht." Benzidin ist jener Stoff, mit dem die Fabrikarbeiter hantiert hatten, als sich ein Dampfgemisch entzündete und mit lautem Knall verpuffte. Benzidin wurde ab Ende des 19. Jahrhunderts in grossen Mengen zu Färbemitteln für Textilien und Leder verarbeitet und ist stark krebserregend.

Auf Druck der Bevölkerung verlegte die Geigy AG nach der Explosion von 1925 ihre Benzidin-Produktion zwar nach Deutschland, doch auch später wurden noch benzidinhaltige Produkte auf dem Areal in Kleinbasel hergestellt – total rund 1500 Tonnen, wie ein neuer Bericht im Auftrag der Ärzte für Umweltschutz (AefU) zeigt. "Auch nach 1925 kam es zu Bränden, Havarien und Lecks, wodurch Benzidin in den Boden gelangen konnte", berichtet die BaZ-Sonntagszeitung und hinterfragt – wie andere Medien auch – ob das Areal heute schon so weit ist, dass es für die Bevölkerung geöffnet werden kann. Geplant ist eine Überbauung mit Labors für die Universität, Gewerbeflächen und Wohnungen für bis zu 2000 Menschen.

Altlasten im Boden gib es vielerorts in der Schweiz und vielerorts fragen sich die Behörden, wie sie damit umzugehen haben. Nun: Der Kanton Basel-Stadt hat das ehemalige Geigy-Gelände für "nicht sanierungsbedürftig" erklärt. Die Areal-Entwicklung ist derzeit in vollem Gange.

Streik wegen eines frechen Burschen

In der Zürcher Union-Kassenfabrik wurde im August 1925 ein junger Mann zum Streit- und Streikobjekt. Seinetwegen legte die Belegschaft während neun Wochen ihre Arbeit nieder.

❌ Der Landesstreik im November 1918 war der erste und bisher einzige landesweite Generalstreik in der Geschichte der Schweiz. Er war gegen soziale Ungerechtigkeiten gerichtet und nach drei Tagen schon zu Ende. Doch hatten die rund 250'000 beteiligten Arbeiter Lunte gerochen. In den folgenden Jahren wurde in der Schweiz immer mal wieder gestreikt. Bis 1920 ging es vor allem um eine Verkürzung der Arbeitszeit und um Lohnerhöhungen, dann, in der kurzen, aber schweren Krisenzeit, um die Verteidigung der Löhne, ehe beim Wiederaufschwung Mitte der 1920er-Jahre die Verhinderung erneuter Arbeitszeitverlängerungen im Fokus stand. Sogenannte Streikposten wachten jeweils vor dem bestreikten Betrieb, um Streikbrecher zu entlarven.

🗞 Die Gewerkschaften erlangten eine gewisse Macht. So der Schweizerische Metall- und Uhrenarbeiterverband SMUV. Dieser brachte während fast hundert Jahren (1902 bis 2001) eine eigene Zeitung heraus. Grosses Thema im Sommer/Herbst 1925 war der Streik in der Kassenfabrik Union, B. Schneider, einer Spezialfabrik für feuer- und einbruchsichere Kassen-Schränke in Zürich-Albisrieden mit Geschäft an der Gessnerallee 36. Die Union-Kassenfabrik wurde in den 1970er-Jahren von der Bauer Holding AG übernommen (heute Dormakaba Holding AG).

Der erwähnte Streik begann am 28. August 1925, war nicht der erste, hatte jedoch einen aussergewöhnlichen Hintergrund. Und zwar waren trotz Gegenbestrebungen von Berthold Schneider sämtliche Mitarbeitenden der Firma seit Jahren gewerkschaftlich organisiert, als ein Jungspund von 18 Jahren die Firma aufmischte. Während die Arbeitskollegen ihn zum SMUV-Beitritt bewegen wollten, versuchte der Firmeninhaber, ein erklärter Gewerkschaftsfeind, in SMUV-Artikeln auch als "Protz" beschrieben, ihn davon abzuhalten.

"Der Bursche benahm sich infolge der Vorrechte, die er bei der Firma besass, frech gegen die übrige Arbeiterschaft", berichtete die SMUV-Zeitung. Die Arbeiterschaft forderte Berthold Schneider auf, den jungen Mann zu entlassen. Weil Schneider dies nicht tat und ausserdem die Nachzahlung bereits bewilligter Ferienforderungen unterliess, traten 41 Mitarbeitende geschlossen in den Streik.

⚠ Es war kein Streik mit schnellem Ende. Statt die Forderungen zu erfüllen, wollte Schneider lieber sämtliche Streikenden entlassen und neue Arbeitskräfte einstellen. Die Gewerkschaft warnte in ihrer Zeitung davor, in der Union-Kassenfabrik Arbeit anzunehmen: "Die Firma B. Schneider ist nach wie vor strengstens gesperrt", war am 3. Oktober 1925 zu lesen.

🔨 Es dauerte bis Anfang November, ehe in Zürich-Albisrieden wieder der "normale" Arbeitsalltag einkehrte – "nachdem die Arbeiter neun Wochen auf der Strasse gestanden hatten", so die Neue Zürcher Zeitung NZZ. Auf einen wiederholten Vorschlag des kantonalen Einigungsamtes war ein Gegenvorschlag Schneiders gefolgt. "Die Arbeiterschaft lehnte diesen zwar ab, beschloss aber trotzdem, die Arbeit wieder aufzunehmen." Im November kann es auf der Strasse eben ziemlich kalt werden…

Als Erster auf dem Klausen: Graf Masetti, Meister der Kurventechnik

Als am Wochenende vom 22. und 23. August 1925 das vierte internationale Klausenrennen über die Bühne ging, erlebten 20‘000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Husarenritt eines italienischen Adeligen, der in seinem Sunbeam einen neuen Streckenrekord aufstellte. Es war eines seiner letzten Rennen – Graf Giulio Masetti starb einige Monate später bei der Ausübung seiner Leidenschaft.

🚗⛰️ Die Strecke des damals bekanntesten und schwersten Bergrennens Europas führte von Linthal auf die Klausenpasshöhe. Ein langer, gefährlicher Kurs mit stolzen 1237 Höhenmetern auf unbefestigter

Schotterpiste. 1925 machten ein Franzose und ein Italiener den Sieg untereinander aus. Albert Divo und Giulio Masetti waren beide Grand-Prix-Fahrer von Weltklasseformat. Divo kannte als

Chauvinist nur französische Rennwagen: Delage und Bugatti. Masetti fuhr als Weltenbürger englische, deutsche, französische und italienische Rennwagen. Am Klausen kreuzte er 1925 in einem Sunbeam

auf, einem agilen 2-Liter-Fahrzeug.

Letztlich setzte sich Masetti durch. Er meisterte die 21,5 Kilometer lange Strecke in 17 Minuten und knapp 29 Sekunden. Den Streckenrekord aus dem Vorjahr pulverisierte er geradezu. Insgesamt

klassierten sich knapp 70 Wagemutige mit ihren Touren-, Sport- und Rennwagen.

Giulio Masetti, ein florentinischer Adeliger, demonstrierte dem Publikum eine spezielle Kurventechnik. Die Chroniken des Klausenrennens beschreiben seinen Fahrstil anschaulich: "Ein Knall und

schon sticht eine meterlange Flamme aus dem Auspuffrohr heraus. Masetti hat kurveneingangs die Zündung kurzgeschlossen. So bleibt für einen Augenblick der Dampf weg und die Maschine bricht mit

dem Heck aus. Blitzartig zündet der Graf wieder und meisterhaft fängt er den driftenden Wagen auf. Mit Vollgas geht der Teufelsritt der nächsten Wende zu und das Schauspiel wiederholt sich von

neuem.“

Im Frühling 1926 zollte Graf Masetti seiner riskanten Fahrweise (möglicherweise aber auch einem technischen Defekt) Tribut: Beim Targa Florio, einem Strassenrennen auf Sizilien, verunglückte er

im Alter von lediglich 31 Jahren tödlich. Eine Gedenktafel am Futapass zwischen Florenz und Bologna erinnert an den „grössten Kavalier, der je am Steuer gesessen ist“.

🏍️ Doch zurück zum Klausenrennen 1925: Neben Autos waren erstmals auch Motorräder zugelassen: 46 Solomaschinen und vier Gespanne nahmen die 136 Kurven (wovon 57 Kehren) in Angriff. Die Motorräder

waren als "Pausenfüller“ gedacht (auf dem Werbeplakat ganz klein im Hintergrund abgebildet), in den Folgejahren aber nicht mehr aus dem Rennprogramm wegzudenken.

❌ Das Klausenrennen, auch "Grosser Bergpreis der Schweiz“ genannt, wurde zwischen 1922 und 1934 genau zehnmal ausgetragen. Trotz Beliebtheit kam es im August 1934 zur Derniere. Die holprige Strasse sollte saniert werden. Ausserdem hatte die ACS-Sektion Zürich als Veranstalterin Streit mit Behörden und Anwohnern – eine Geschichte für sich.

🔃 In Form eines Memorials mit über 400 historischen Fahrzeugen erlebte der Anlass 1993 – trotz grossem Widerstand der Grünen – eine Neuauflage. Teilnehmer wie Zuschauer hatten ihren Spass, nur machte das Wetter nicht mit, sodass der Anlass rote Zahlen schrieb. Dennoch folgten seither weitere Klausenrennen-Memorials. Das nächste ist für das Wochenende vom 25. bis 27. September 2026 angesagt.

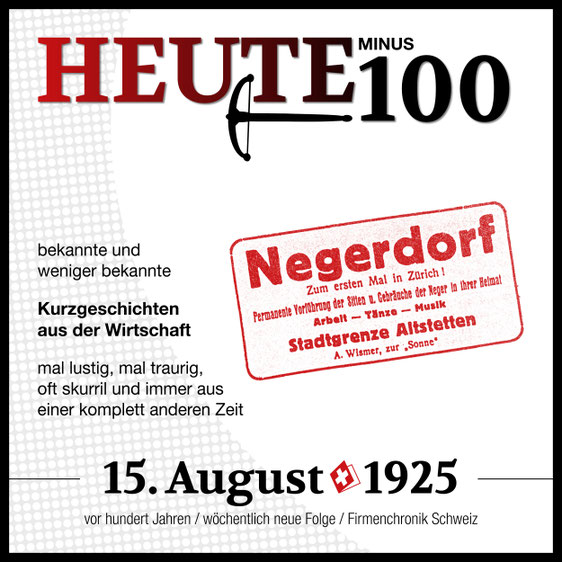

Völkerschau mit tödlichen Folgen

Heute vor genau hundert Jahren begann in Altstetten eine Ausstellung der besonderen Art. Über 60‘000 Menschen wollten sehen, wie dunkelhäutige Menschen in Hütten leben – und wie sie begraben werden.

Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts erlebten sie ihre Blütezeit: die Völkerschauen. Menschen aus fremden Kulturen, ausgestellt wie Tiere, teilweise sogar zusammen mit den Tieren im Zoo. Es war eine Zeit, als Schwarze nicht nur im Volksmund, sondern auch in Zeitungsartikeln und offiziellen Dokumenten mit dem N-Wort bezeichnet wurden.

Nach einigen Jahren Pause lockte im August und September 1925 ein 74-köpfiges afrikanisches Dorf zum Besuch. Allein am Eröffnungstag, dem 15. August, kamen über 12‘000 Besucherinnen und Besucher auf das Gelände des Restaurants Sonne in Altstetten (unmittelbar beim Letzigrund). "So zahlreich drängten die Schaulustigen herbei, dass Hunderte von ihnen vor den Hütten überhaupt keinen Neger zu sehen bekamen", berichtete die sozialdemokratische Tageszeitung "Volksrecht".

Schon bald sah sich Veranstalter Charles Bretagne jedoch mit Problemen anderer Art konfrontiert. Eine Grippe, so schien es, war ausgebrochen unter den Afrikanern. Der 20-jährige Sana bekam so starke Krämpfe, dass er noch vor Eintreffen ärztlicher Hilfe verstarb. Herzversagen als Folge von schwächlicher Konstitution, ein angeborenes Leiden wahrscheinlich, befand der Arzt.

Bald darauf stand es um einen zweiten junger Mann schlecht: den 26-jährigen Bocari. Er konnte vor Schmerzen kaum mehr atmen. Diesmal kam ein anderer Arzt, der einige Jahre in Afrika praktiziert hatte und sich mit Tropenkrankheiten auskannte. Seine Vermutung: Beriberi, ein lebensbedrohlicher Vitamin-B1-Mangel aufgrund falscher Ernährung.

Die Verantwortlichen konnten dies nicht verstehen, hatten sie der Truppe doch ausschliesslich Reis zu essen gegeben – wie zu Hause in Afrika. Hierauf erklärte ihnen der weitgereiste Arzt den Unterschied zwischen dem afrikanischen Grundnahrungsmittel Oryza und dem geschälten Reis, wie er in Europa verkauft wird und lediglich als Beilage dient.

Die Belehrung kam für Bocari zu spät – auch er starb. Nur wenige Stunden später fand Sanas Begräbnis statt, das erneut zahlreiche Schaulustige inklusive Journalisten anlockte. Die Zeitungsartikel über die Todesfälle sorgten dafür, dass die Ausstellung – sie wurde plangemäss weitergeführt – am folgenden Wochenende neue Besucherrekorde verzeichnete. Die Journalisten schimpften erneut über das Gedränge und die schlechte Organisation.

Die Toten waren bald vergessen.

Dem voyeuristischen Trieb folgend, liessen es sich die Besucherinnen und Besucher nicht nehmen, in die eine oder andere Strohhütte zu blicken und sich zu ärgern, wenn die Bewohner stumm auf ein Körbchen zeigten, das für Münzen bestimmt war. "Manche können auch artig DANKE sagen, obwohl ihnen das nicht so wichtig ist wie BITTE", schrieb die Züricher Post.

Im September wurde es kalt. So kalt, dass die Afrikanerinnen und Afrikaner nun vor allem um Kleider bettelten. Das Publikum indes erschien weiterhin zahlreich. Um Monatsmitte reiste die Truppe nach Frankreich zurück, wo sie (via Kolonialausstellung in Lausanne) hergekommen war. Es blieben die Hütten, welche stückweise versteigert wurden. Wer wollte, konnte sich also noch ein Souvenir des "Negerdorfes" ergattern.

Als die Migros eine AG auf Rädern war

☕ Die Geschichte des orangen Riesen beginnt im August 1925 mit gerade mal sechs Artikeln: Kaffee, Kokosfett, Reis, Seife, Teigwaren und Zucker. Bevor sich der süsse Erfolg einstellt, muss der Gründer viel Widerstand und Spott über sich ergehen lassen.

100 Jahre Migros! Heute vor genau hundert Jahren gründete Gottlieb Duttweiler mit seinem Cousin Paul Meierhans, dem Buchhalter Rudolf Peter, dem Prokuristen Fritz Keller und dem Rechtsanwalt Hermann Walder eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 100'000 Franken. Aktiengesellschaft? Jawohl. Zur Genossenschaft sollte die Migros erst später werden.

Am 15. August 1925, Duttweilers 37. Geburtstag, stand die Gründung im Handelsamtsblatt und war damit rechtsgültig. Und nur zehn weitere Tage später fuhren die ersten Verkaufswagen der Migros AG aus, um den Lebensmittel-Kleinhandel zu reformieren. Ohne Bewilligung zwar, aber toleriert von den Stadtbehörden. Es waren fünf Ford-T-Modelle, die 178 Haltestellen in der Stadt Zürich während jeweils zehn Minuten bedienten. Die Chauffeure mussten sich – egal ob es stürmte oder schneite – an einen genauen Fahrplan halten. 🌨️🚘 Sie waren Fahrer und Verkäufer in Personalunion.

Das neue Angebot gefiel längst nicht allen. Was Duttweiler befürchtet hatte, trat ein: Die Migros wurde boykottiert. Eine Milchproduzenten-Genossenschaft schrieb an ihre Mitglieder: "Jeder organisierte Milchbauer übt Verrat an der eigenen Sache, wenn er am Migros-Wagen kauft." Ein kleiner Teigwarenfabrikant, der an die Migros liefern wollte, wurde von den übrigen Abnehmern gezwungen, seine Lieferungen an Duttweiler einzustellen. Andere Lieferwillige deponierten ihre Produkte bei Nacht und Nebel unauffällig hinter einem Schuppen, wo sie frühmorgens von der Migros abgeholt werden konnten. Die Migros-Gegner organisierten tatsächlich einen Wachdienst und sie drängten Zeitungsverleger dazu, Migros-Inserate abzulehnen.

Der Migros-Hass ging noch weiter: Manche Chauffeure wurden bedroht. Emil Angst etwa. Wenn er mit seinem kleinen Lastwagen auswärts übernachten musste, schlief er manchmal unter dem Fahrzeug, um Vandalismus zu verhindern.

"Sechs Monate lang mussten wir täglich einen Verlust tragen. Reichlich wurden wir ausgelacht und zehnmal tot gesagt", blickte Gottlieb Duttweiler einige Jahre später zurück. Seine Verbündeten waren die Hausfrauen. 👩🦰👜👩🦱👜👩🦳 Migros steht für "halb-gross". Mit dieser Wortkreation signalisierte Duttweiler ihnen, dass der Migros-Verkaufspreis zwischen dem Grosshandel und dem Detailhandel liegt. Er ging dorthin, wo die Kundschaft ist, verlangte einen fairen Preis – und hatte bald grossen Erfolg: Aus der kleinen, zuerst belächelten, dann bekämpften Migros wurde der orange Riese!

Als die Welt nach Altenrhein blickte

Der 1926 erbaute Flugplatz im St.Galler Rheintal war ein deutsches Projekt. Es diente dem Bau eines riesigen Wasserflugzeuges, der legendären Do X.

📰 Es sind lediglich ein paar Zeilen, die am 7. August 1925 in der Neuen Zürcher Zeitung stehen. Doch kündigen sie ein grosses Projekt an: den Bau eines internationalen Flugplatzes am Bodensee. "Seit längerer Zeit stehen die deutschen Dornier-Flugwerke mit den rheintalischen Ortsgemeinden Thal, Rheineck und Altenrhein in Unterhandlungen zwecks Erwerbung eines sehr grossen Bodenareals am Bodensee auf Schweizerseite", berichtet die NZZ.

Hinter dem Vorhaben steckten Claude Dornier, die Dornier-Metallbauten GmbH Friedrichshafen sowie das Deutsche Reich (Weimarer Republik). Dornier wollte sich den Traum eines fliegenden Schiffes erfüllen. In Deutschland war dies aufgrund des Bauverbots für Flugzeuge (Versailler Vertrag von 1919) nicht möglich. Um das Verbot zu umgehen, wurden die Fühler ins Ausland ausgestreckt. Die bisherige Dornier-Werft in Marina die Pisa war ebenso zu weit entfernt wie Malmö. Die schwedische Stadt war offenbar bereit, Land kostenlos abzutreten und sogar die Hochbauten auf eigene Kosten zu erstellen.

Der Ingenieur und Unternehmer Claude Dornier jedoch suchte am Schweizer Ufer des Bodensees, um die Distanz zwischen Konstruktion und Fertigung kurz zu halten. Altenrhein machte das Rennen, da hier eine besonders grosse Fläche zur Verfügung stand, die an einer vom Dampfbootverkehr ungestörten Bucht lag. Hier wurde im Frühjahr 1926 eine eigene Aktiengesellschaft für Dornier-Flugzeuge, die Do-Flug AG, gegründet. Ihr Zweck: Errichtung einer Flugzeugfabrik und eines Flugplatzes sowie Finanzierung und Bau eines Luftschiffes unter dem Namen Do X.

Bereits im November 1926 war ein Grossteil des Werks erstellt. Seine Grundfläche belief sich total auf rund 15‘000 Quadratmeter – damals die modernste Flugzeugfabrik Europas. Hier nahm die Do X nach und nach Gestalt an.

🚢➕✈️ Am 12. Juli 1929 war es so weit: Das Flugboot mit bisher ungesehenen Ausmassen (Spannweite: 48 Meter) hob unter dem Dröhnen der zwölf Motoren erfolgreich zum Stapelflug ab. Im Oktober bestand das wie ein Luxusliner eingerichtete Wasserflugzeug eine weitere Prüfung: Mit 169 Personen an Bord unternahm es einen einstündigen Rundflug über dem Bodensee. Die Welt blickte staunend nach Altenrhein.

Ihren Höhepunkt erlebte die Do X in den Jahren 1930 und 1931, als sie in vielen Etappen via Afrikas Küste über den Atlantik nach Brasilien und bis nach New York flog, ehe sie 1932 nach Mitteleuropa zurückkehrte.

Die Do X war ein technisches Wunderwerk jener Zeit, welches jedoch aufgrund der Weltwirtschaftskrise in den 1930ern bald dem Niedergang geweiht war. Für Nostalgiker gibt es eine gute Nachricht: Im Fliegermuseum des Flugplatzes Altenrhein entsteht ein Nachbau des fliegenden Schiffes.

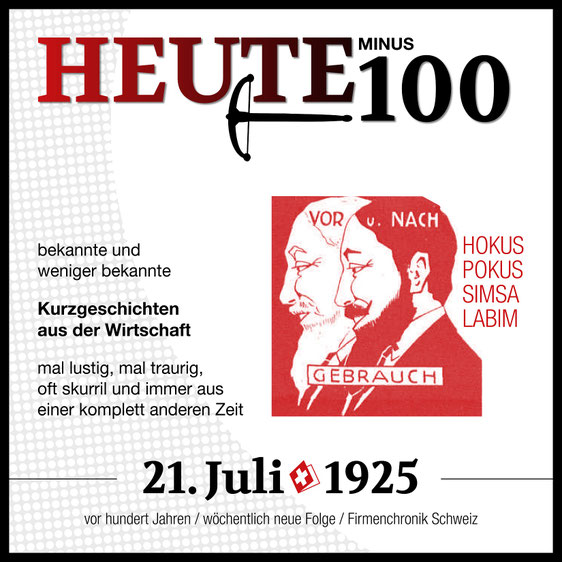

Exlepäng! 20 Jahre jünger! Jetzt kaufen!

Bestimmt kennen Sie die Weisheit "man ist so alt, wie man sich fühlt". Fabrikant Hermann Schellenberg ging vor hundert Jahren noch einen Schritt weiter: Er setzte das Alter mit dem Aussehen gleich – und bot ein Wundermittel an.

Forever young, ewige Jugend – ein sehr aktuelles Thema. Aber keinesfalls ein neues Thema. Schon in den Goldenen Zwanzigern waren die Inserateseiten voll mit angeblichen Wundermitteln. Immer wieder stiess man in Zeitungen auf den seltsamen Begriff "Exlepäng". Ein Präparat, welches gemäss Versprechung den Haaren ihre Jugendfarbe zurückgibt. "Sieht man jung aus, ist man jung. Sieht man alt aus, ist man alt. Niemand fragt nach dem Geburtsschein." So einfach war die Welt der Parfümeriefabrik Hermann Schellenberg, die hinter dem Zauberprodukt steckte.

🧙 Das vorher/nachher-Bild zeigt einen Mann mit schneeweissem Haar und Bart. Daneben der gleiche Mann 20 Jahre jünger, komplett schwarz behaart.

Gemäss Inserat wurde Exlepäng mit der Goldenen Medaille 1913 an der Messe in Leipzig ausgezeichnet. Es werde von Ärzten und Professoren gebraucht und empfohlen, sei völlig unschädlich und "aufgrund seiner vorzüglichen Eigenschaften" weltberühmt. Ausserdem wird aufs Schärfste vor minderwertigen Präparaten von Nachahmern gewarnt.

🌍 Die Parfümeriefabrik Schellenberg hatte ihren Sitz zunächst in Düsseldorf, dann in Berlin. Sie exportierte "nach allen Weltteilen". In der Schweiz verfügte sie 1925 über ein Depot in Basel.

Offenbar wirkte der Zauber irgendwann nicht mehr – Exlepäng ist längst von der Bildfläche verschwunden.

Auf Bodensee und Rhein 16 Mal um die Erde

Das älteste Dieselmotorschiff auf dem Bodensee feiert diese Tage seinen 100. Geburtstag. Die MS Konstanz hat seit dem Stapellauf über 650‘000 Kilometer zurückgelegt. Unzählige Paare haben darauf geheiratet. Heute dient es unter anderem als schwimmendes Hotelzimmer. Ganz am Anfang tat es jedoch schon mal bockig – zum Ärger der Besucher der Festspiele auf der Insel Reichenau.

🛳️ Am 1. Juli 1925 wurde die MS Konstanz in Betrieb genommen. Wenige Tage später, am 12. Juli, sorgte sie das erste Mal für negative Schlagzeilen. Wie der "Bote vom Untersee und Rhein" schrieb, erlitt das nagelneue Motorboot bald nach seiner Abfahrt eine "Störung im Motor", sodass für den betreffenden Kurs kleinere Boote verwendet werden mussten, was zu erheblichen Verspätungen führte. Der Zeitpunkt war ungünstig: "Der schöne Sonntag und die Festspiele in Reichenau lockten zahlreiche Besucher in die Gegend. Gegen Abend waren die Boote nicht mehr in der Lage, den Verkehr voll zu bewältigen, was da und dort lebhaften Unwillen auslöste", berichtete die Zeitung.

Das Konstanzerli, wie es der Volksmund aufgrund seines niedlichen Aussehens und zur Unterscheidung der grossen MS Konstanz aus dem Jahr 1964 liebevoll nennt, war eigentlich für den Nahverkehr der Konstanzer Bucht gedacht. Doch noch bevor es seinen Dienst aufnahm, wurde es an die damalige Schweizerische Dampfbootgesellschaft für den Untersee und Rhein, die spätere URh, vermietet. 1936 erwarb sie das Motorschiffchen für gerade mal 18‘000 Franken.

Mehrfach wurde die kleine MS Konstanz renoviert und umgebaut – so war ihr Deck zwischenzeitlich überdacht. Seit den 1960er Jahren wandelte sie sich immer mehr von einem Kursschiff zu einem Gesellschafts- und Ausflugsschiff. Insbesondere als Hochzeitsschiff machte sie sich einen Namen. 👰♀️🤵♂️

Die letzte umfassende Restaurierung datiert aus dem Winter 2004/2005. Sie erfolgte in der Werft der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft in Romanshorn. Das Ziel war, das Schiff möglichst in seinen Ursprungszustand aus dem Jahr 1925 zurückzuversetzen. Seither steht das Konstanzerli unter Denkmalschutz. Es hat vom Stapellauf bis heute über 650‘000 Kilometer zurückgelegt, was einer 16-fachen Umrundung der Erde entspricht. 🌍

🛏️ Übrigens: Wer einmal in einer schwimmenden Suite übernachten möchte, ist bei der Jubilarin genau richtig. Von Mai bis August dient die MS Konstanz jeweils als charmantes Schiff-Hotel für ein bis zwei Erwachsene. Die exklusive Übernachtung erfolgt im Hafenviertel von Schaffhausen, sicher am Rheinquai vertäut. ⚓

Verrücktes Projekt: Automarke nutzt Eiffelturm als Litfass-Säule

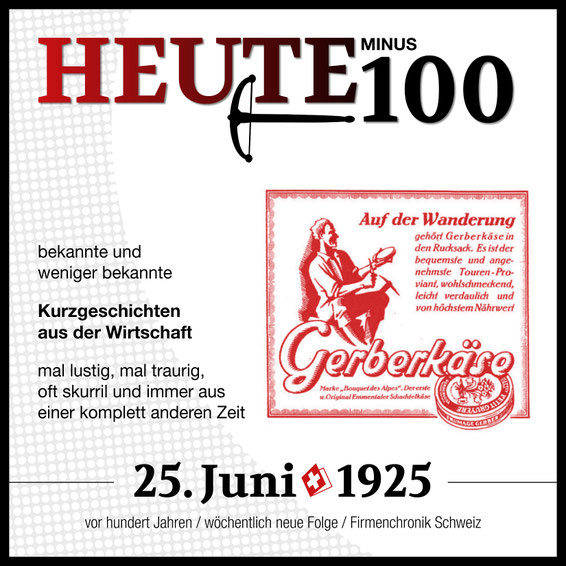

Was ist der bequemste und angenehmste Tourenproviant und gehört in jeden Rucksack? 1925 war es – gemäss Werbung – der Gerberkäse. Zuerst in Blechdosen für feuchtwarmes Klima bestimmt, trat er als Emmentaler Schachtelkäse den Siegeszug an.

🚗🗼💡 In der heutigen Folge blicken wir über die Landesgrenze, nach Frankreich, wo vor genau hundert Jahren eine sehr anspruchsvolle Co-Produktion von Ingenieur Fernand Jacopozzi und Automobilhersteller André Citroën ihren Höhepunkt fand. Nachdem schwindelfreie Hochseilakrobaten und Zirkusartisten in luftiger Höhe mehr als 250'000 Glühbirnen am vielleicht berühmtesten Gebäude der Welt befestigt hatten, kam der Moment der Wahrheit: Anlässlich der Eröffnung der internationalen Kunstgewerbeausstellung wurden die Glühbirnen mit Strom versorgt. Von einer Sekunde auf die andere wurde es hell und nach verschiedenen Lichtbildern erstrahlte schliesslich der Citroën-Schriftzug am Eiffelturm.

😲 Die Aktion erreichte ein Millionenpublikum. Während die Illumination noch aus 40 Kilometern Entfernung zu sehen war, liess es sich André Citroën nicht nehmen, das Spektakel mit seiner Familie aus nächster Nähe zu verfolgen.

🏟️ Der Eiffelturm als Litfass-Säule – im 21. Jahrhundert undenkbar, sagen Sie? Vielleicht. Im Grunde läuft es heute aber nicht viel anders, tragen doch immer mehr prominente Bauwerke (insbesondere Fussballstadien) die Namen finanzkräftiger Firmen. Auch in der Schweiz.

Tonnenweise tropischer Käse

Was ist der bequemste und angenehmste Tourenproviant und gehört in jeden Rucksack? 1925 war es – gemäss Werbung – der Gerberkäse. Zuerst in Blechdosen für feuchtwarmes Klima bestimmt, trat er als Emmentaler Schachtelkäse den Siegeszug an.

🧀 Nach jahrelanger leidenschaftlicher Forschung und etlichen mühevollen Versuchen gelingt es der Gerber & Co. AG Thun 1911 erstmals, den Emmentaler Käse ohne wesentliche Veränderung seines Geschmacks so herzustellen, dass er ohne Kühlung haltbar ist.

💣 Der Schmelzkäse – aufgrund seiner Verpackung oft Schachtelkäse genannt – ist eine Weltneuheit, welche an der Schweizerischen Landesausstellung 1914 in Bern mit Stolz präsentiert wird. Ungünstig ist, dass während der Ausstellung der Erste Weltkrieg ausbricht.

💰 Dennoch findet der Schmelzkäse internationalen Absatz. Zahlreiche ausländische Firmen bestellen grosse Mengen der Weltneuheit – nicht zuletzt, um hinter das Geheimnis dieser Innovation zu kommen. Auch in der Schweiz finden sich bald Nachahmer.

🚛 Nach dem Krieg ist die Schmelzkäseherstellung einem starken Preisdruck ausgesetzt. Es bildet sich ein Kartell, das sich 1925 zum Verband Schweizerischer Emmentaler Schachtelkäsefabrikanten (SESK) weiterentwickelt. Alle Fabrikanten zusammen produzieren zu diesem Zeitpunkt bereits 3,5 Millionen Kilogramm pro Jahr. Sie übertreffen damit die uralte und weltbekannte Glarner Schabziger-Industrie um ein Vielfaches – auch in Sachen Exporten.

🌴 Wie aus einem NZZ-Artikel aus dem Jahr 1925 hervorgeht, war der Schmelzkäse zunächst in Blechdosen verpackt worden, ehe eine Holzverpackung und schliesslich eine Kartonschachtel folgte. Er war für "tropisches Klima" bestimmt und für Gebiete, die sich transportbedingt nicht für den Handel mit grossen Käselaiben eigneten.

🎒 Laut Inserat vom 25. Juni 1925 in der Schweizer Illustrierten ist der Gerberkäse die ideale Zwischenverpflegung für Wanderungen – "wohlschmeckend, leicht verdaulich und von höchstem Nährwert"!

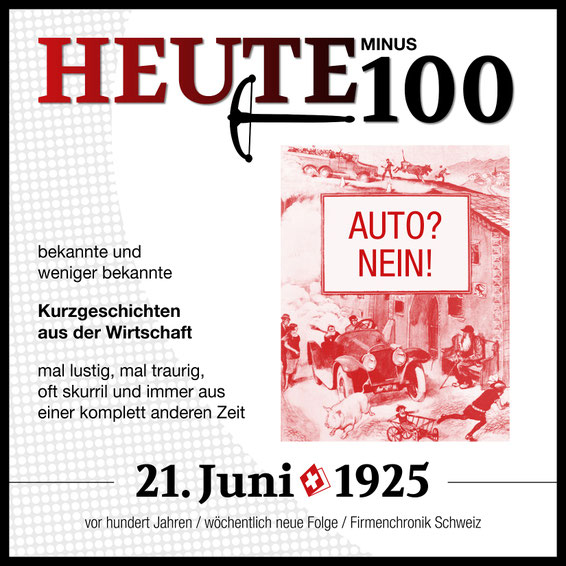

Ende des Bündner Auto-Boykotts

Wir sind im Jahr 1900, die Automobile kommen auf und die ersten (auswärtigen) Lenker brausen "mit Schnellzugsgeschwindigkeit" von gut 20 Stundenkilometern durchs schöne Bündnerland. "Wir brauchen keine fremden Autoprotze!", sagt sich die Regierung und verbietet kurzerhand das motorisierte Fahren auf sämtlichen Strassen des Kantons. Es war ein schweizweit einzigartiger Entscheid, ja sogar ein europäisches Kuriosum. Die Autobefürworter nahmen in der Folge zahlreiche Anläufe, das Verbot aufzuheben, bissen jedoch auf Granit. Erst heute vor genau hundert Jahren wurden sie erlöst.

🐴→ 🚗

Waren dreissig Jahre zuvor weltweit erst etwa tausend Automobile in Betrieb gewesen, so fuhren im Frühling 1925 auf den Strassen West- und Mitteleuropas bereits mehr Motorräder als Reitpferde, mehr Personenwagen als Kutschen und mehr Lastwagen als Fuhrwerke.

❌ Nicht so im flächenmässig grössten Kanton der Schweiz. Immer und immer wieder hatten sie es versucht. Mit Ausnahme eines bewilligten kurzen Provisoriums waren die Autobefürworter bei Volksabstimmungen in Graubünden stets gescheitert.

✔️ Am 21. Juni 1925 – gerade mal fünf Monate nach der letzten Automobilabstimmung – fand das Ja-Lager endlich eine knappe Mehrheit an der Urne. Den so lange verpönten und boykottierten Autos stand fortan ein Grossteil der Bündner Strassen offen.

💡 Das Einlenken nach einem Vierteljahrhundert hartnäckigen Widerstands hatte auch mit einer bevorstehenden eidgenössischen Regelung zu tun, wie die Neue Bündner Zeitung in ihrer Berichterstattung schrieb: "Die Erkenntnis, dass es unnütz sei, länger dem Rad der eilenden Zeit in die Speichen fallen zu wollen, brach durch. Sie rang sich mühsam von der widerstrebenden Seele."

❓ Doch wie konnte es sein, dass der Kanton Graubünden den offensichtlichen Trend so lange unterdrückte? Nun, viele Zeitgenossen sahen in den "neuartigen Benzinkutschen" unerwünschte Eindringlinge in eine "friedliche Oase". Ausserdem wirbelten die motorisierten Gefährte auf den damals noch unbefestigten Strassen viel Staub auf – ein Ärgernis in allen Schweizer Kantonen. Hinzu kamen der Lärm, der Gestank und das vergleichsweise hohe Tempo, welches sich die Menschen nicht gewohnt waren und als Gefahr einstuften. 📢🌴💨

❗ Ein weiterer Grund für den Sonderfall Graubünden lag in der aussergewöhnlichen Möglichkeit der Bevölkerung – wenn auch nur der Männer – zur politischen Partizipation. Über den Fortbestand, die Aufhebung oder Anpassung des Automobilverbots fanden zwischen 1907 und 1925 nicht weniger als zehn Urnenabstimmungen statt!

"Schang, hend die Buebe zahlt?"

Post-Schang war ein Oberaacher Dorforiginal. Als nimmermüder Posthalter half er auch seiner Mutter Lina beim Führen des Restaurants "Zur Post". Die Mutter, einst Dorfhebamme, bewies ihrerseits langen Atem: Noch mit über 90 Jahren begrüsste sie die Gäste. Diese Anekdote handelt allerdings eher vom Verabschieden…

Womöglich als erste Gemeinde im Thurgau verfügte Oberaach schon 1881 über eine eigene Telefonstation, also einen öffentlich zugänglichen Ort zum Telefonieren. Dieser befand sich zuerst in einem Büro in einer Stickerei, ehe er in die neue Post wechselte. Bis sich Privathaushalte einen Telefonapparat leisten konnten, sollte es noch etliche Jahre dauern. 1911 waren erst elf Oberaacher als Abonnenten im Telefonbuch eingetragen.

→ ☎️ 📕

📯 In den 1920er-Jahren baute der Posthalter im Postgebäude eine Vermittlungszentrale ein, die von zwei Schwestern bedient wurde. Sie hatten die Aufgabe, durch "Kabel-Stöpseln" die Buchsen von Anrufer und gewünschtem Teilnehmer zu verbinden. Telefonisch eingehende Nachrichten zu übermitteln, war hingegen Sache des Posthalters selbst. Dieser hiess Jean Ackermann, wurde im Dorf aber nur Post-Schang genannt.

„Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, telefonische Aufträge gegen Entgelt von zehn Rappen bei jeder Witterung und zu jeder Jahreszeit in den entferntesten Hof zu tragen“, war später in seinem Nachruf zu lesen. Gerne war er mit dem Fahrrad unterwegs. 🚲

🍺 Ferien zog der zähe Junggeselle nie ein. Lieber half er seiner Mutter beim Betreiben des Restaurants "Zur Post". Die engagierte Wirtin Lina Ackermann stand bis wenige Tage vor ihrem Tod im 91. Lebensjahr in der Wirtschaft. Einige Jahre früher, vielleicht war es 1925, kehrten wieder einmal die Turner bei ihr ein. Bei der Verabschiedung schmeichelte sie den jungen Burschen: "Guet Nacht, die Herre. Wünsch dene Herrschafte en schöne Obed und säg villmol Dank. Hoffentlich isch alles recht gsi und chömed bald wieder, ihr Herre!" Kaum war der letzte draussen, soll Lina in die Gaststube gerufen haben: "Schang, hend die Buebe zahlt?…" 😃

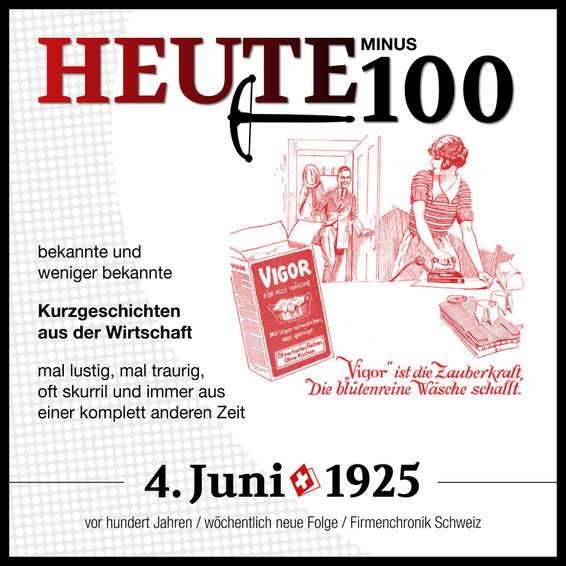

Werbung 1925: Sie bügelt, er lächelt

Heute vor genau hundert Jahren warb die Savonnerie Sunlight in der Schweizer Illustrierten für ihr Waschmittel Vigor. Zielgruppe? Ausschliesslich die Hausfrau.

Der Ehemann kehrt von der Arbeit nach Hause. Er hängt Mantel und Hut an die Garderobe, öffnet die Tür zum Wohnzimmer und lächelt seine Frau an, die pflichtbewusst seine Hemden bügelt. Diese Darstellung in einem Inserat in der Schweizer Illustrierten vom 4. Juni 1925 mag klischeehaft sein, doch die Rollenverteilung damals ist glasklar: Waschen und Bügeln sind Aufgaben des weiblichen Geschlechts.

→ Slogan: "VIGOR IST DIE ZAUBERKRAFT, DIE BLÜTENREINE WÄSCHE SCHAFFT." 🧼

Unterzeichnet ist das Inserat mit „Savonnerie Sunlight, Olten“.

Sunlight? Ältere Oltnerinnen und Oltner mögen sich erinnern. Die Produkte dieser Firma waren früher in vielen (Wasch-)Küchen und Badezimmern der Solothurner Kleinstadt präsent. Sei es in Form von Seife oder eben Waschmittel.

Von der Verwendung eines anderen Produkts als Vigor rät Sunlight im Inserat dringend ab. Denn: "Mit Schrecken sieht die Hausfrau kaum einen heilen Faden aus ihrer Wäsche zurückkehren." Für das eigene Waschmittel bedient sich die Inserentin hingegen eines gesteigerten Superlativs: Sie bezeichnet es als "das Vollkommenste", was es gibt! 😉

Quellen

Folge 24 (Glühbirnen): "Kleine Zeitung" vom 15. Januar 2025 und Zuger Volksblatt vom 23. Dezember 1925. Bildquelle: Bild: Wikipedia/Ulfbastel.

Folge 23 (Lagerhaus): alte Sitzungsprotokollen der Lagerhaus AG Wil, welche in die 100-Jahr-Chronik der Camion Transport AG geflossen sind.

Folge 22 (Telefon): localsearch.ch (Swisscom Directories AG).

Folge 21 (Schachspieler): Schweizerische Schachzeitung, chessbase.com, gardenachess.com.

Folge 20 (Letzigrund): SRG, NZZ, Neue Zürcher Nachrichten.

Folge 19 (Radio Bern): SRG, Historisches Lexikon der Schweiz, Nationalmuseum, Buch "Goldglanz und Schatten" (Michael van Orsouw, Lukas Vogel), Berner Zeitung, "Der Bund".

Folge 18 (Pistor-Lastwagen): Buch „100 Jahre Pistor – vom Lieferanten zum Logistikdienstleister“.

Folge 17 (Patent Velopumpe): Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

Folge 16 (Friedensverträge Locarno): Diverse Zeitungsberichte des Jahres 1925 und Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli.

Folge 15 (Brandstiftung Berneck): Diverse Zeitungsberichte des Jahres 1925. Bildquelle: Adobe Stock/L.Klauser.

Folge 14 (Kindermehl Nestlé): Diverse Zeitungsberichte des Jahres 1925.

Folge 13 (Explosion Geigy): Diverse Zeitungsberichte des Jahres 1925 und "BaZ"-Sonntagszeitung vom 4. März 2025. Bildquelle: Adobe Stock/Prime.

Folge 12 (Streik Schneider): SMUV-Zeitung und "NZZ" des Jahres 1925 sowie Wikipedia.

Folge 11 (Klausenrennen): Buch "Mythos Klausen – Race to the clouds" und Wikipedia.

Folge 10 (Negerdorf): Mehrheitlich aus den Werken der Autorin Rea Brändle. Insbesondere aus ihrem Buch "Wildfremd, hautnah“, welches die Zürcher Völkerschauen zwischen 1836 und 1964 thematisiert.

Folge 9 (Migros-Gründung): Insbesondere Buch "Das Abenteuer Migros" von Alfred A. Häsler. Bildquelle:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.

Folge 8 (Fliegendes Schiff): Bücher "Dornier: Die Chronik des ältesten deutschen Flugzeugwerkes" und "Claude Dornier – ein Leben für die Luftfahrt“ sowie aus Ausgaben der "NZZ" des Jahres 1925 und Internetrecherche.

Folge 7 (Exlepäng): Inserate deutscher und schweizerischer Zeitungen um das Jahr 1925.

Folge 6 (Konstanzerli): Mehrheitlich von der Website der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) sowie aus dem "Boten vom Untersee und Rhein“.

Folge 5 (Eiffelturm): Stellantis-Konzern.

Folge 4 (Gerberkäse): "NZZ" und "Schweizer Illustrierte" des Jahres 1925 sowie von den Websites von Gerber Fondue und Emmi Group.

Folge 3 (Autoverbot): Mehrheitlich aus dem Buch "Graubünden und das Auto – Kontroversen um den Automobilverkehr 1900–1925" von Stefan Hollinger.

Folge 2 (Postschang): Buch "Oberaich. Ein historischer Rundgang durch Oberaach“ von Alfons Bieger, herausgegeben im Jahr 2021.

Folge 1 (Vigor): "Schweizer Illustrierte" vom 4. Juni 1925 und "Cash" vom 24. Februar 1995.